はじめに皆さんに聞いてみましょう。

「目標はなぜ設定するのだと思いますか?」

多くの方が "目指すことを明確にするため" と考えているでしょうか。では次に聞いてみましょう。

「これまで掲げてきた目標は全て達成できましたか?」

きっと多くの方は、目標を掲げたけれども達成できていないこともあるのではないでしょうか。

普通ではない成果や実績を残している人は、なぜ大変な状況に陥っても最後まで諦めずにゴールを目指せるのでしょうか。これはスポーツ心理学の観点から分析すると、一つの要因は目標設定のスキルに違いがあるからなのです。

スポーツ心理学では、目標は「掲げる」ことで終わるものではなく、「使う」ものだと考えます。

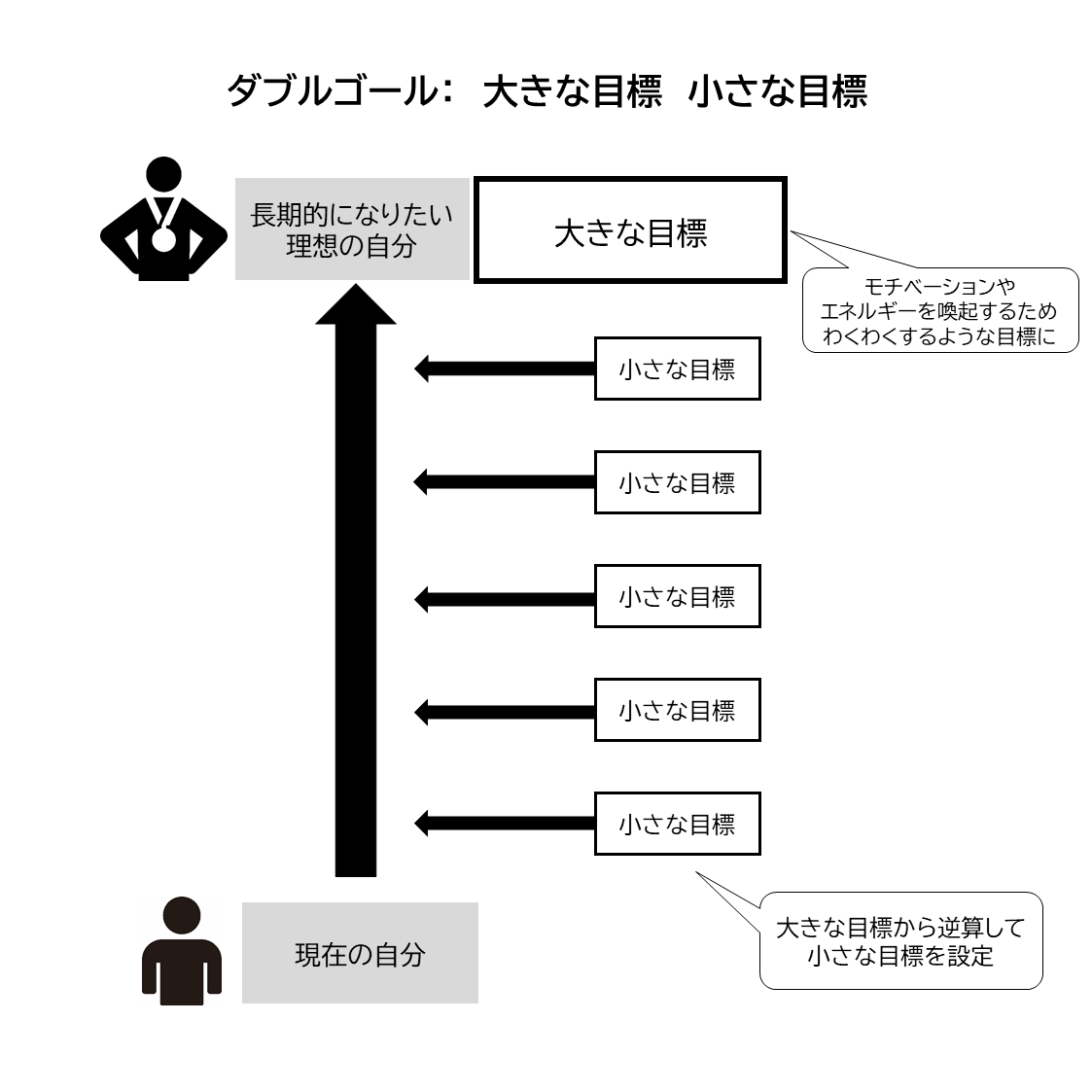

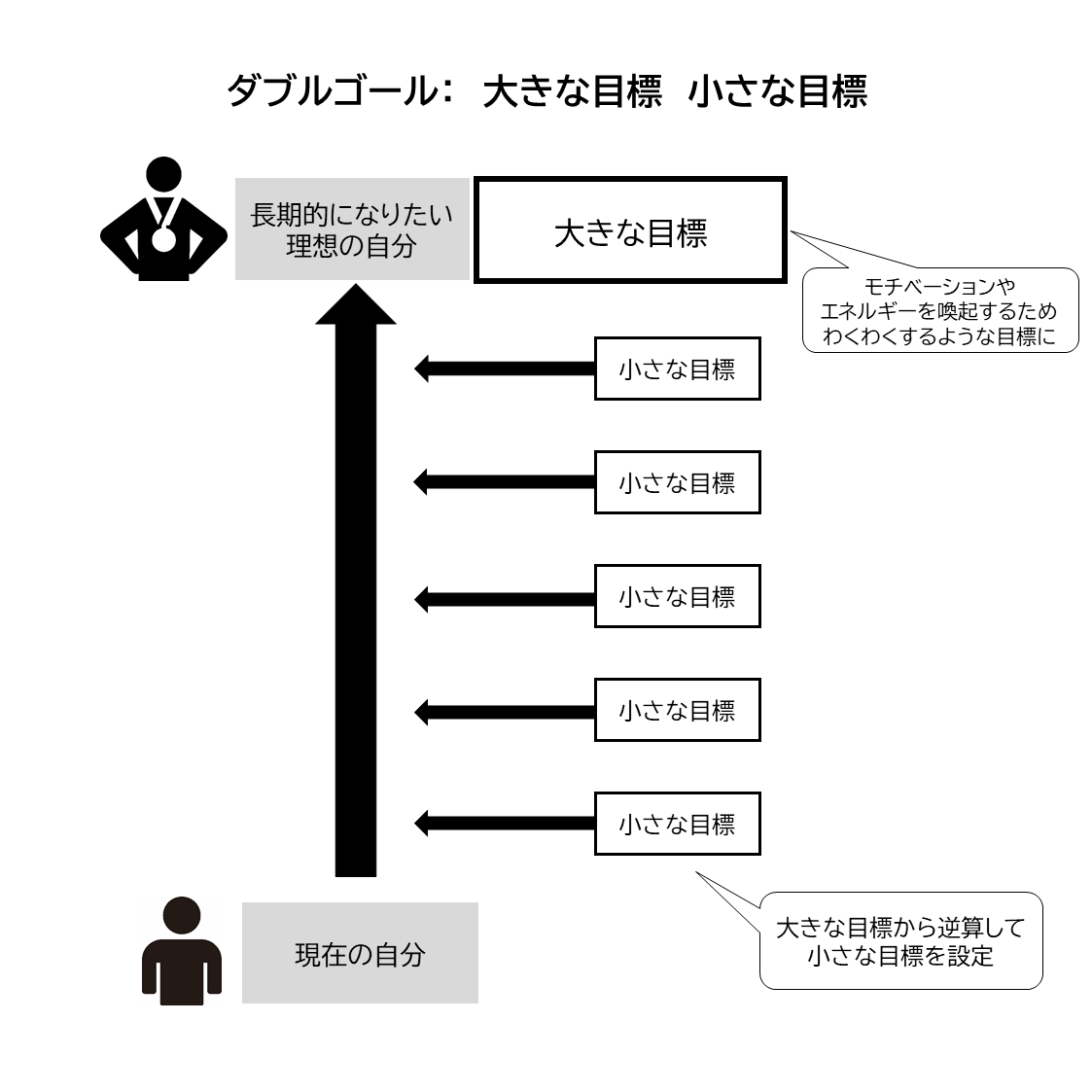

実は、これからお話しする目標設定スキルの内の一つ「ダブルゴール」の考え方を使うと、自分のパフォーマンスを高い状態に保ちやすく、最高の成果を導きやすくなっていきます。

多くの人は試合で勝つとか、売上ナンバーワンになるとか、TOEICで900点を取るなどの最終結果を目標として掲げたりしますが、自分の最高を引き出すためには実はそれだけでは足りません。その目標が高ければ高いほど、その目標と今の自分のギャップを感じ、あきらめの気持ちが生まれてきてしまいます。

多くの人は試合で勝つとか、売上ナンバーワンになるとか、TOEICで900点を取るなどの最終ゴールとなる目標を掲げたりしますが、自分の最高を引き出すためには実はそれだけでは足りません。その目標が高ければ高いほど、その目標と今の自分のギャップやいきなり難しいことに挑戦して、結果としてあきらめの気持ちが生まれてきてしまいます。

そうならないために、目標は常に同時に二つ持ち続けるのです。これをダブルゴールと言います。 具体的には、大きな目標と小さな目標、最高目標と最低目標、 結果目標と行動目標、チーム目標と個人目標のように対となる二つの目標を作っていきます。そうすることで、あきらめずにパフォーマンスを高めることができます。ダブルで設定することにより、一つの目的の達成が困難になった時、安易に諦めてしまうような状況を作りださないことができます。

「大きな目標」と「小さな目標」

ダブルゴールの対となる組み合わせはいくつかありますが、まずは代表的な「大きな目標」と「小さな目標」について考えてみましょう。

「大きな目標」とは縦型比較思考で考えた時の理想の将来像、つまり逆算思考におけるゴール地点のことを指します。アスリートで言えば「金メダルを獲得する選手になる」という目標や、「ワールドカップに出る」などの、簡単には手に届きそうにないけれども、自分が心の底からそうなりたい、そうなった時のことを考えるとワクワクすると感じるような将来像です。

大切なのは、この大きな目標は「3回戦進出」や「上位10位以内」などの少し頑張れば現実的に手が届きそうな目標を設定するのではなく、それが実現したらたまらないほど嬉しいと感じるような、心の底からワクワクするような目標を設定することです。大きな目標を設定することの意味は、モチベーションや大きなエネルギーを喚起することにありますので、わくわくするような目標にしてください。

しかし、大きな目標だけではその実現までの道のりが遠いだけに、日々目標に向かって頑張っていたとしてもどれだけゴールに対して近づいたのかもわからず、やがてモチベーションが下がり始めてしまいます。だからこそ大きな目標から逆算して「毎日トッププレーヤーの動画を見て気付いたことをメモしておく」「タックルされても1秒で立ち上がる」などの小さな目標を設定することが重要なのです。

大きな目標を達成するためには、たくさんの小さな目標が必要になります。小さな目標をいかに設定し、毎日をどう過ごしていくかの違いで結果が大きく違ってきます。もちろん、小さな目標だけではなかなか気持ちが続きません。小さな目標を目指すことに疲れ、モチベーションが下がるようなときに、大きな目標を思い出して、エネルギー補給をしましょう。そしてその大きな目標に向けて小さな目標を追いかけ続けていると、次第に大きな目標に近づいていき、そしてある日、大きな目標に到達するのです。

次回は、ダブルゴールの中でもその瞬間のパフォーマンスを高めるために必要な「最高目標」と「最低目標」について、解説していきます。

------

このコラムは、布施努 著「自分の最高を引き出す考え方」から一部抜粋し作成しています。このコラムで記載された内容を、より詳しく事例や解説などをまじえてお知りになりたい場合は、ぜひこちらの書籍をご覧いただければと思います。

https://www.amazon.co.jp/dp/4800590531

■YOUTUBE スポーツ心理学で勝つ

https://www.youtube.com/@sportsforwin

-----