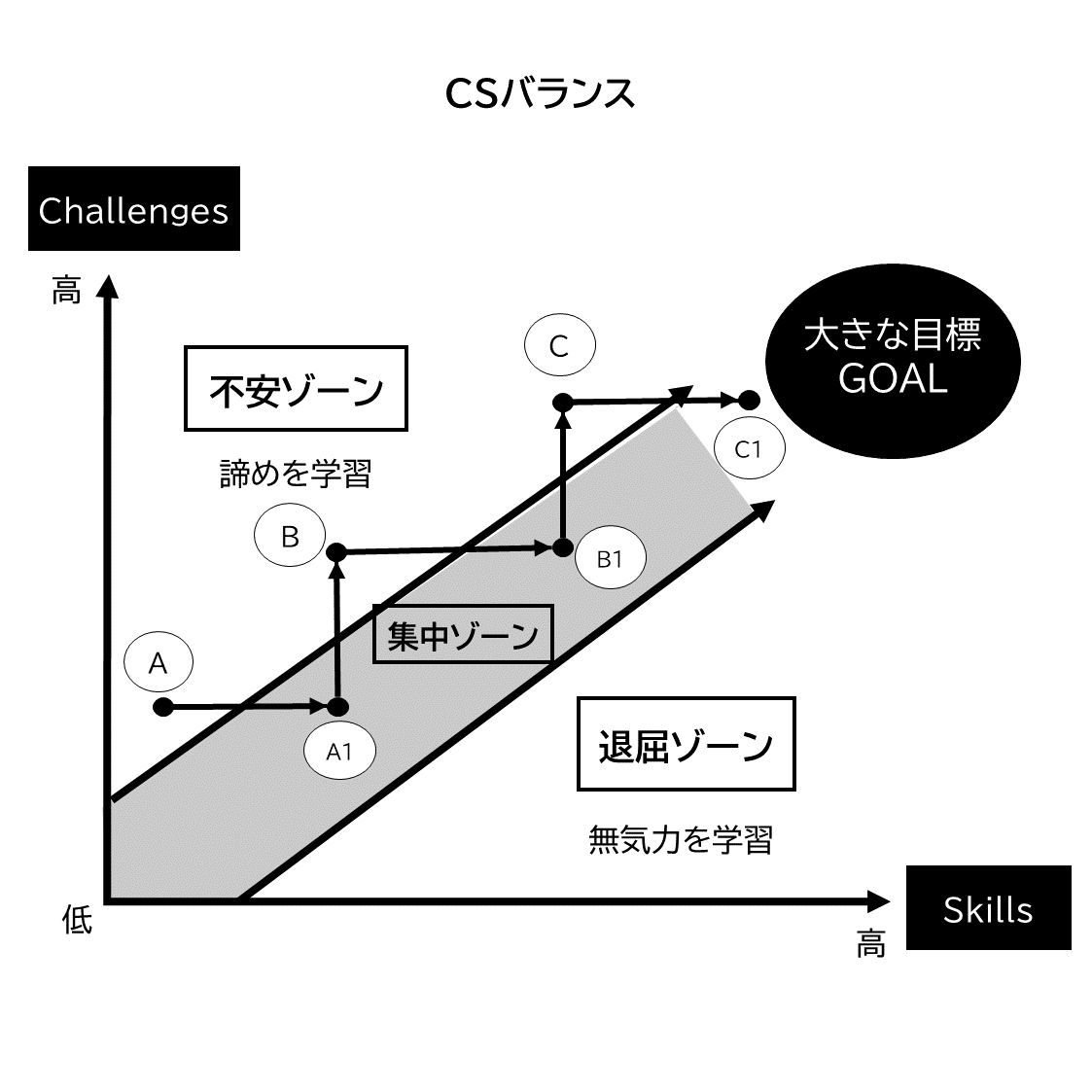

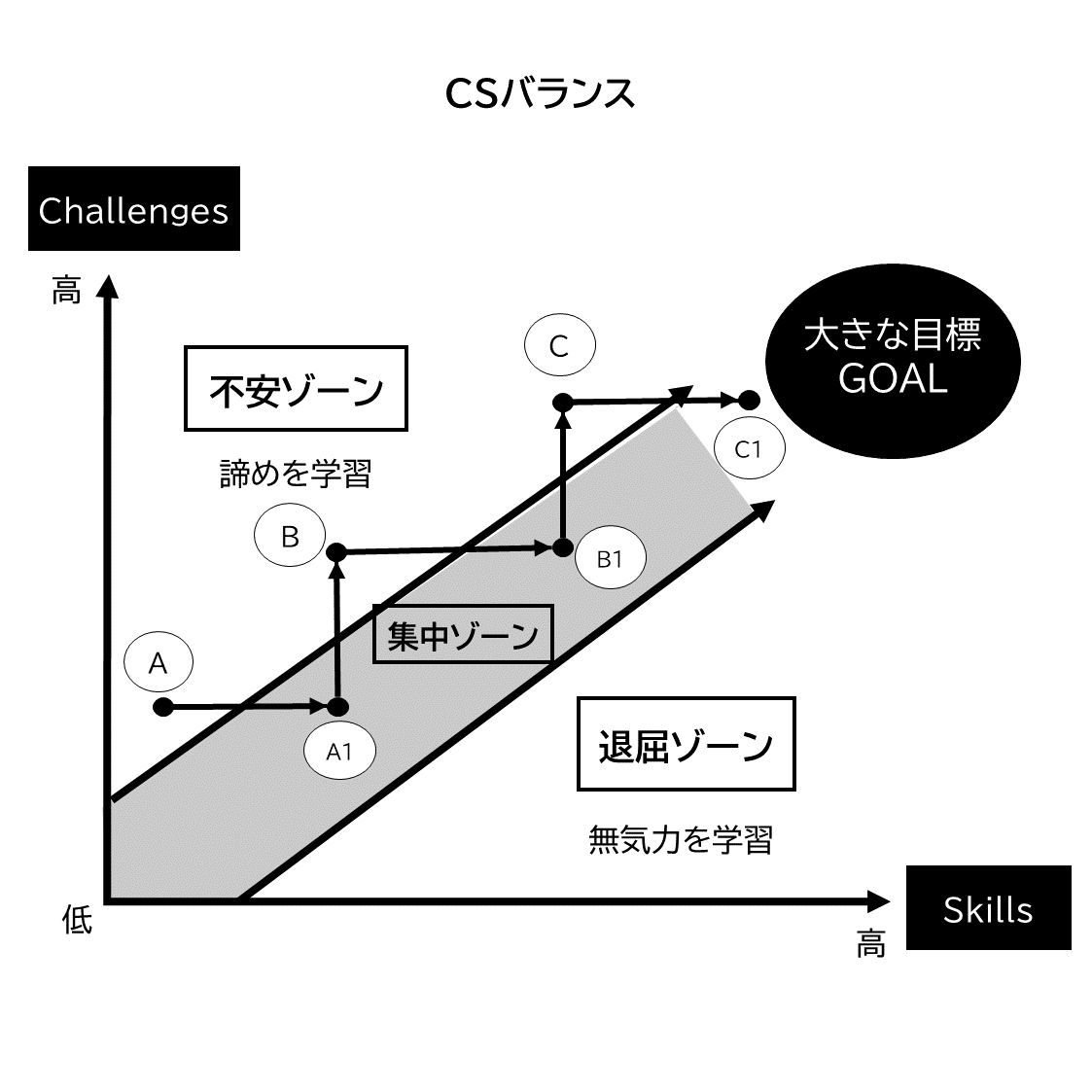

前回のコラムでは、トップアスリートの目標設定方法として挙げられる「ダブルゴール」についてお伝えしてきました。実は、目標の内容をより効果的に設定するには、しっかり理解していただきたいことがあります。それが「 CSバランス」(図参照) です。 CSバランスのCはチャレンジ【challenges】のCで、S はスキル【skills】の S です。

特にこのCSバランスを意識した方が良いのは、大きな目標や最高目標を設定した後の「小さな目標」や「最低目標」を設定するときです。「小さな目標」や「最低目標」の内容は、自分のスキルに対し高すぎたり低すぎたりするとモチベーションを保つことは難しくなるため、チャレンジとスキルのバランスを見ながら、「簡単にはできないけれどなんとか頑張ればギリギリ出来るかもしれないこと」「今、出来るかもしれない精いっぱいのこと」という絶妙なポイントにその時々の目標を置いていくことが重要です(図のAやBやCの位置)。

人は時に張り切りすぎて、そのスキルではどう頑張っても達成できない目標を設定してしまうことがあります。これでは目標に挑戦し始めても現実的にはまったく手応えを感じることができないので、やがてこれは無理だと感じるようになり、そこに諦めの感情が生まれてしまいます(図の不安ゾーン)。このとき実は、

その時点のスキルでは目標が達成できないため、目標自体が無理だと感じたり、自分はできないと思ってしまうことがあります。

一方で自分が身につけているスキルに対して、設定した目標が低すぎるのも問題です。目標がスキルに対して低すぎると挑戦意欲も湧かず、工夫や努力も必要ない状態になってしまうので、すぐに退屈し始めてしまいます。(図の退屈ゾーン)スポーツの練習でもビジネスにおいても、スキルが向上してきているのに、毎日同じことばかりでつまらないと感じているような状態です。これが続くと無気力になってしまいます。

そこで、図の集中ゾーンのわずかに上(図のAやBやC)に目標を設定する、つまり頑張ればできそうと思えるレベルに目標を設定することで、今すべきことに没頭しやすい状態を作ることが出来ます。そして、自分のスキルに合わせて常に小さな目標をここに設定できるようになると自分の最高の力を引き出しやすくなります。また、挑戦した目標に対しそれができる能力が身についたら(図のA1やB1やC1)、すぐに「背伸びしたらなんとかできるかもしれない」というギリギリのレベルの目標(図のBやC )を再設定することが重要です。

具体的に考えてみましょう。例えばジョギングを始めたばかりの人が、

「フルマラソンで3時間を切る」

という目標を立てたとします(図中の大きな目標)。最終的なゴールとして大きな目標を立てたことは素晴らしいことですが、その目標を掲げただけでは今の実力との差が大きすぎてモチベーションが続かなくなってしまいます。だから、目標をブレイクダウンして、

「まずは時間を気にしないでもいいからフルマラソンを走り切れるようになろう」

と考えます。

でも、多くの方が体験している通り、時間無制限であったとしてもいきなりフルマラソンを完走するのはかなり難しいことです。目標を完走に下げたのに、それも出来ない状態が続くと次第に自分にはフルマラソン完走なんて無理だと考えるようになり、諦め領域(図中の不安ゾーン)に入ってしまうのです。

この場合は、その人のランニングスキルにもよりますが、

「まずは毎週2回、ゆっくりでいいので10キロジョギングする」(図中のA)

などのレベルに合わせた目標設定が必要です。10キロと言っても、ジョギングを始めたばかりの人にとってはギリギリの挑戦かもしれません。それでしたら「15分間ジョギングしてみよう」でも構いません。頑張ってもできないことではなく、やればできそうなところに目標を設定することが重要なのです。そして、これをクリアすることが出来たなら(図中のA1)、

「次は10キロに挑戦してみる」(図中のB)

という目標を立てていくのです。

こうして諦めの感情が生まれないギリギリのレベルにブレイクダウンした目標を設定し続けることで大きな目標への階段を上り続けることができます。

一方、既に10キロは走れるようになった(図中のA1)にも関わらず、いつまで経っても10キロ走ったら終わり、しかもタイムでの挑戦もなしというトレーニングを続けている状態を続けると、成長の実感を得ることもできず、やがて退屈し始め(図中の退屈ゾーン)、フルマラソン3時間以内という大きな目標に対する挑戦意欲も失い始めてしまいます。

ビジネスでも同じです。新人時代には挑戦意欲を掻き立てられていたことも、能力や経験を十分積んだ状態で同じことを何年もやり続けていると、単調に感じるようになってしまいます。

人間は「もうちょっとやればできるかもしれない」という目標が目の前にあると、なんとかそれをやってみようというエネルギーを引き出し続けられるのです。

そしてもう一つ重要なことは、このCSバランスを意識した「小さな目標」「最低目標」を常に自分で設定し続けていく点にあります。優れたコーチや上司は、選手やメンバーの力を引き出すために最適な目標設定をしようと常に心がけていますが、最終的に自分の最高の力を引き出す人は自分自身でそれができます。

アスリートの中でも成長の階段を着実に登り続ける選手は、コーチに与えられた目標に挑むだけでなく、 その時点での自分のスキルとチャレンジ目標のバランスをしっかりと考え、目標を絶妙な高さにブレイクダウンし自分の挑戦意欲を掻き立て続けます。

そして、CSバランスを意識できる選手は、難しい課題に直面したときにも「なんとかなるという自信」を持っているのです。次回のコラムではこの「自信」について詳しくお伝えしていきます。

------

このコラムは、布施努 著「自分の最高を引き出す考え方」から一部抜粋し作成しています。このコラムで記載された内容を、より詳しく事例や解説などをまじえてお知りになりたい場合は、ぜひこちらの書籍をご覧いただければと思います。

https://www.amazon.co.jp/dp/4800590531

■YOUTUBE スポーツ心理学で勝つ

https://www.youtube.com/@sportsforwin

-----